di Massei Luca

Quando sollevo un vecchio Berdan II dal banco di tiro, il legno di noce annerito dall’olio mi restituisce l’odore di officina e di polvere nera; mi sembra di stringere la mano callosa di un soldato che non incontrerò mai. Lo appoggio alla spalla, immagino lo scatto secco del cane, il rinculo che corre lungo l’avambraccio, e capisco che la storia di quest’arma non è fatta solo di acciai e geometrie: è fatta di uomini, di paure collettive, di ambizioni imperiali e di promesse di riscatto sociale. Per raccontarla senza maschere da accademico, ma con la franchezza di chi la guarda negli occhi, dobbiamo tornare alla metà dell’Ottocento, quando la Russia si interrogava sul proprio posto nel concerto europeo e un ingegnere yankee, Hiram Berdan, disegnava un meccanismo capace di inserirsi nel vortice delle riforme militari.

La scintilla che accese quel dibattito fu la Guerra di Crimea (1853‑56). Le fortezze costiere crollate sotto l’artiglieria rigata occidentale, la flotta del Mar Nero bruciata a Sebastopoli, i giovani ufficiali che tornavano a San Pietroburgo decantando l’efficacia dei fucili Minié britannici: tutto concorse a un senso di vergogna nazionale. L’impero, vasto quanto un continente, si scoprì ancorato a un esercito organizzato su principi quasi feudali, armato di moschetti ad avancarica lenti come preghiere, incapaci di competere con la rapidità di tiro delle armi retrocariche. Il Trattato di Parigi non fu solo una sconfitta diplomatica; fu un brusco risveglio che convinse la Russia che la propria sicurezza passava per una rivoluzione delle armi leggere.

A prendere in mano il dossier del rinnovamento fu lo zar Alessandro II – lo stesso che, nel 1861, avrebbe firmato l’editto di emancipazione dei servi della gleba – e il suo ministro della Guerra, Dmitrij Miljutin. Le cosiddette “Grandi Riforme” investirono tribunali, amministrazioni locali, scuole e, naturalmente, l’esercito. Smontare l’apparato militare implicava non soltanto cambiare uniforme e addestramento, ma mettere nelle mani del soldato uno strumento meccanico capace di moltiplicarne il potenziale. Commissioni di tiro provarono Dreyse tedeschi, Chassepot francesi, Peabody americani. Tra quei nomi spuntò Hiram Berdan, veterano unionista della Guerra di Secessione, la cui esperienza sul campo – e forse quell’aura da frontiera – colpì gli ispettori imperiali.

Berdan arrivò a San Pietroburgo nel 1867 con un prototipo semplice, robusto, ad azione rapida. Il successo iniziale generò il Berdan I, adottato nel 1868 in calibro 4,2 linee; trentamila fucili furono ordinati alla Colt di Hartford, mentre l’Union Metallic Cartridge Company riceveva l’appalto per sette milioni e mezzo di cartucce. Quel contratto valeva più di un acquisto: era un corso accelerato di metallurgia moderna. Il colonnello Aleksandr Gorlov, inviato negli Stati Uniti a supervisionare la produzione, tornò con un vero manuale vivente di standardizzazione industriale.

Le commissioni russe, tuttavia, volevano di più. Il meccanismo girevole del Berdan I venne presto superato da una nuova otturazione longitudinale: nacque così il Berdan II. Designato ufficialmente M1870, sostituì il Krnka come arma principale della fanteria e rimase in servizio fino all’adozione del Mosin‑Nagant (1891). Il percussore centrale, il manubrio “a pera” e la cartuccia .42 Berdan facevano scuola, mentre oltre tre milioni di pezzi venivano finalmente prodotti negli arsenali nazionali di Tula, Izhevsk e Sestroreck: il passaggio dall’importazione alla fabbricazione interna era compiuto.

La scelta di internalizzare la produzione non fu soltanto tecnica; fu politica. L’autocrazia temeva di restare ostaggio delle forniture estere in caso di conflitto con le potenze industriali. Gli arsenali degli Urali vennero ampliati, quelle maestranze specializzate che avrebbero poi popolato le fabbriche zariste furono formate con ritmi inediti e l’esercito ridisegnò perfino le clausole dei contratti militari: intercambiabilità dei pezzi, penali per ritardi, collaudi a campione. In parallelo, la coscrizione fu riformata: dal 1874 il servizio attivo passò a sei anni più riserva. Un fucile intuitivo come il Berdan era essenziale per trasformare milioni di contadini analfabeti in soldati efficienti nel breve arco di due inverni d’addestramento.

Sullo sfondo, l’Europa correva. La guerra franco‑prussiana (1870‑71) dimostrò, grazie ai Mauser, che velocità di tiro e precisione potevano decidere una campagna. Gli osservatori russi descrissero a corte linee ferroviarie e telegrafiche integrate con fucili che si ricaricavano in un lampo. Il Berdan II fu la risposta zarista: non era un’arma a ripetizione, ma permetteva un colpo mirato ogni 3‑4 secondi, il doppio del Krnka. Dal Baltico al Caucaso sorsero poligoni permanenti; riviste militari pubblicavano tabelle balistiche e fotografie di sagome perforate a 600 passi, alimentando un orgoglio tecnico destinato a colmare il complesso d’inferiorità verso Berlino e Parigi.

L’aspetto sociale di questa trasformazione colpisce più di ogni dato prestazionale. Nelle caserme di Kazan’ gli istruttori spiegavano angolo di tiro e traiettoria a ragazzi che fino al giorno prima conoscevano solo il ciclo del grano. I manuali del soldato, scritti in stile diretto, divennero involontariamente strumenti di alfabetizzazione; la caserma si trasformò in scuola tecnica diffusa. Molti riservisti riportarono nei villaggi competenze che si mescolarono alle tradizioni agrarie, aprendo minuscole finestre di mobilità sociale. Intanto l’industria siderurgica richiedeva operai semi‑formati: chi aveva imparato a smontare un Berdan trovò impiego proprio negli stabilimenti che lo producevano.

Ma la politica estera non attende i tempi della pedagogia. Nel 1877 le tensioni balcaniche sfociarono nella guerra russo‑turca. Il Berdan II debuttò sui passi di Shipka e lungo il Danubio; fanterie bulgare armate via San Pietroburgo misero in difficoltà reparti ottomani equipaggiati con i temuti Martini‑Henry. I giornali liberali esaltavano la precisione dell’“arma americana dal cuore russo”, mentre i circoli panslavisti la definivano strumento provvidenziale di redenzione ortodossa: segno di quanto rapidamente la tecnologia possa essere inglobata nel mito nazionale.

L’onda lunga della modernizzazione toccò anche le periferie imperiali. Le unità cosacche ricevettero varianti accorciate del Berdan; in Asia centrale, durante le campagne contro i khanati di Khiva e Kokand, i reparti avanzavano con il Berdan in braccio come simbolo del progresso che Mosca intendeva esportare. Surplus di guerra e vendite di fine produzione portarono migliaia di esemplari nelle mani della giovane Bulgaria, dell’Etiopia di Menelik II e persino in Mongolia: ogni fucile diventava ambasciatore di una Russia modernizzatrice quanto espansionista.

Intanto l’arma penetrava la cultura popolare. Nei racconti di Korolenko e nei romanzi tardi di Turgenev compare l’ufficiale che, di ritorno dal poligono di Krasnoe Selo, ostenta l’otturatore Berdan agli amici di Mosca. La letteratura usò la novità tecnologica per riflettere sulle trasformazioni sociali: l’ufficiale moderno contrapposto al nobile decadente, la precisione balistica contrapposta all’imprecisione morale dell’élite. Perfino nelle satire rivoluzionarie – dove il soldato zarista è bersaglio di sarcasmo – il Berdan simboleggia un potere che si rinnova più in fretta delle condizioni di vita dei contadini.

La scienza balistica, tuttavia, correva più veloce dei cavalli cosacchi. Con l’arrivo della polvere infume (1886) e dei caricatori a ripetizione, il Berdan apparve obsoleto. Nacque il progetto Mosin‑Nagant, destinato a sostituirlo, ma per oltre un decennio i due sistemi coesistettero: la robustezza del Berdan lo rendeva ideale per la caccia e la guardia rurale. Ancora negli anni Trenta, nelle campagne sovietiche, se ne trovavano esemplari convertiti al tiro sportivo – prova che la qualità costruttiva può superare i cicli politici che l’hanno generata.

Oggi, quando stringo un Berdan in un poligono di provincia, sento di toccare il cuore contraddittorio di un impero che voleva reinventarsi: progressista nella tecnica, conservatore nell’ideologia; ansioso di sedere accanto a Berlino e Londra, ma ancora legato a liturgie millenarie. Il contesto socio‑politico che partorì il Berdan è un crocevia in cui confluiscono l’umiliazione crimeana, le Grandi Riforme di Alessandro II, le ambizioni pan‑slave e la lenta industrializzazione degli Urali. Se il Mosin‑Nagant rappresenterà la Russia delle guerre mondiali, il Berdan incarna quella della speranza modernizzatrice, con tutte le sue contraddizioni. Raccontarlo in prima persona è il mio modo per ricordare che ogni fucile, prima di essere acciaio, è una storia di uomini.

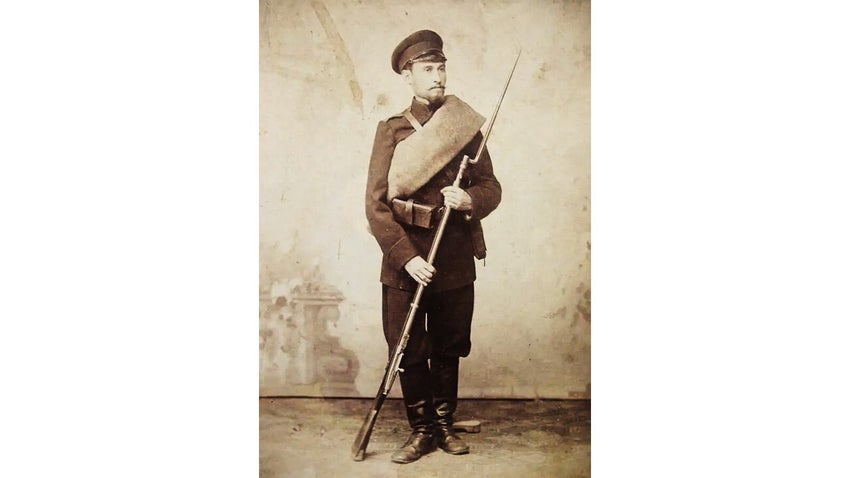

Ecco uno scatto d’epoca che ritrae un fante dell’Esercito Imperiale russo con la sua Berdan II a baionetta innestata. L’uniforme a tunica chiusa, il copricapo a visiera rigida e la cartuccera a tasche multiple collocano la fotografia negli anni 1880‑1890, quando il “berdanka” era ormai l’arma standard di linea. Il soldato posa in assetto di guardia: la mano destra stringe la fascetta della canna, la sinistra regge il calcio; è la tipica posizione cerimoniale prescritta dai regolamenti di fanteria dell’epoca, ideata per mostrare la lunghezza complessiva dell’arma (oltre 1 metro e 25) e il profilo snello della baionetta a lama quadrangolare.

Prima di approdare ai congelati arsenali russi, il Berdan fu soprattutto il sogno di un uomo: Hiram Berdan, ingegnere newyorkese, inventore, tiratore scelto e, durante la Guerra Civile americana, comandante dei famosi Sharpshooters. Terminato il conflitto, il colonnello non poteva restare inerte in una nazione che smobilitava; investì così il suo ingegno nella sfida di un fucile “universale”, semplice ma raffinato, concepito per la produzione di massa e capace di un tiro rapido rispetto ai vecchi avancarica. Quando inviò i primi prototipi in Europa, trovò orecchie attente in un Impero russo appena ferito dalla Guerra di Crimea e intenzionato a modernizzare l’esercito con la stessa urgenza con cui si emancipavano i servi della gleba.

Nel 1868 la commissione ministeriale di Dmitrij Miljutin adottò ufficialmente il Berdan I (“4,2 line rifle”), acquistando da Berdan i diritti di produzione ovunque nel mondo — dettaglio che la dice lunga sulla volontà di svincolarsi da fornitori imprevedibili. Lo zar Alessandro II ordinò trentamila esemplari alla Colt di Hartford e 7,5 milioni di cartucce all’Union Metallic Cartridge Company di Bridgeport; a vigilare sulla qualità fu inviato il colonnello Aleksandr P. Gorlov, che impose standard di intercambiabilità allora rivoluzionari, influenzando perfino l’industria statunitense post‑bellica.

Quell’appalto transoceanico non era semplice shopping militare: dietro c’era il desiderio di assorbire know‑how metalmeccanico, tecniche di temperatura, nozioni di catena di montaggio. Quando Gorlov rientrò a San Pietroburgo con pile di disegni, campioni di otturatori e tabelle di tolleranze, passò il testimone a Tula, Izhevsk e Sestroreck, gettando le basi per un’industria d’armi russa moderna e, soprattutto, autonoma.

Berdan era un perfezionista. Dopo i primissimi lotti, individuò limiti di robustezza nell’otturatore girevole. Nacque così, nel 1870, il Berdan II — talvolta indicato come Model 1870 — dotato di sistema a chiusura longitudinale, più sicuro e facilmente costruibile con macchine utensili dell’epoca. Lo definirei il “Prototipo Zero” del fucile moderno: un singolo colpo, sì, ma con otturatore a manubrio laterale, rib di guida che funge da superficie di contrasto (una vera locking lug ante‑litteram), blocco dell’estrattore robusto e percussore lineare. Caratteristiche che, di lì a poco, influenzeranno l’M71 Mauser e perfino il Gras francese.

Ogni volta che si usa quell’otturatore, si avverte l’eleganza di un gesto essenziale: alzo, tiro, spingo, abbasso. Quattro movimenti compatti che insegnano la disciplina meccanica al polso e al cervello. Ed è proprio in questa essenzialità che si annida l’innovazione: meno parti mobili, meno rotture, più fiducia da parte di un soldato spesso analfabeta.

Il cuore termodinamico del sistema era la munizione 10,75×58 R — nota internazionalmente come .42 Russian o .43 Berdan. Metallica, con bossolo a spalla mozzata, caricata originariamente a polvere nera. Per la prima volta l’esercito zarista poteva contare su un proiettile intercambiabile, stabile nell’umidità delle steppe o nell’arsura dei Balcani. La velocità di circa 440 m/s era sufficiente a perforare le corazze leggere ottomane e, soprattutto, garantiva traiettorie più piatte rispetto ai vecchi moschetti calibro .69.

C’è un dato spesso sottovalutato: un fucile così “lineare” cambiò il volto delle caserme russe. Bastavano poche settimane perché un coscritto imparasse a smontare otturatore, percussore e leva d’estrazione; il manuale illustrato, stampato su carta ruvida, fungé da involontario libro di lettura per contadini che non avevano mai scritto il proprio nome. Le lezioni di balistica diventarono lezioni di fisica elementare, la misurazione delle distanze sul terreno insegnò i rudimenti della geometria. Il Berdan fu, a modo suo, un maestro di scuola diffuso in tutto l’Impero, dispensatore di alfabetizzazione tecnologica.

Ricordo un quaderno di un soldato del 58° reggimento, conservato all’Archivio Militare di Mosca: “Sento il rinculo nell’osso della guancia, ma non mi fa male; mi fa capire che posso contare su di lui”. Leggere queste righe significa accorgersi che perfino il sentimento di autostima di un giovane contadino poteva passare da un gesto meccanico ben riuscito.

La prima consacrazione arrivò sui passi dello Shipka. Nei diari dei volontari bulgari si legge che il Berdanka puniva l’avversario a 600 passi prima che l’ottomano, armato di Martini‑Henry, potesse puntare con precisione. Un colpo mirato ogni tre‑quattro secondi, un raggio di efficacia difficile da eguagliare allora. La propaganda zarista celebrò la “carabina americana dal cuore russo”, mentre la stampa panslavista vi intravide lo strumento della riscossa ortodossa. L’arma divenne mito quasi religioso, eppure dietro l’icona restava un meccanismo di ferro battuto, saldato e temprato con passione molto umana.

Il vero progresso tecnico non era tanto nella balistica, quanto nella nascente cultura della produzione di serie: matricole punzonate con misure metriche, calibri pass‑fail per ogni lotto, contratti dell’amministrazione militare con clausole di penale per i ritardi, officine dotate di macchine a vapore importate dalla Svezia. Quando ci si lamenta che 3 milioni di Berdan costarono un’enormità al tesoro imperiale, si dimentica che quel costo fu un investimento in infrastrutture: ferrovie per trasportare legno di noce del Caucaso, acciaio degli Urali, ottone di Rjazan’.

A proposito di costi: Gorlov insistette perché la dima di controllo dell’estrattore fosse replicata identica in Russia e negli USA. Quel piccolo dettaglio garantì la reciproca sostituzione dei ricambi .

La polvere infume francese del 1886 cambiò le regole del gioco. Con pressioni più elevate e calibri ridotti, i vecchi single‑shot a polvere nera divennero, in pochi anni, reperti da poligono. La risposta russa fu il Mosin‑Nagant 1891, arma a serbatoio da cinque colpi, dotata di munizione 7,62×54 R: un balzo generazionale che però non cancellò il Berdan. Fino alla guerra russo‑giapponese fu distribuito alle guardie di frontiera, alle truppe ausiliarie e, successivamente, ai cacciatori siberiani. Che oggi un fucile nato nel 1870 sia ancora cercato dai tiratori di silhouette metalliche la dice lunga sulla bontà della sua canna martellata e sulla precisione intrinseca del progetto originale.

Aggiungi commento

Commenti